こんにちは

自己肯定感を高めるオンライン学習塾Cheers!(@cheers.school)です

本日は「中学生から挑戦できる人気の読書リスト10選!読解力UPにつながるオススメ本を紹介」というテーマでお届けします。

中学生ぐらいになると、小学生時代とは違って読書の内容や興味の幅が広がってくるじゃないですか。でも学校の勉強や部活などで忙しく、ついつい読書から遠ざかってしまう子も多いんですよね。

実は、読書には語彙力や思考力はもちろん、表現力や想像力など、さまざまなスキルを伸ばす力があります。さらに読解力が上がることで学校の定期テストや高校受験、そして将来にわたる学習効率までアップするんですよね。

そこで今回は、読むと面白いだけでなく「読解力もUPしやすい」本を厳選してご紹介します。わたし自身も昔から本を読むのが好きで、時々「これ、中学生でも読めそう!」と思うものをピックアップしては娘におすすめしているんです。娘も2025年10月現在、難関大学を目指して一緒に勉強中なので、読書を通じて考える力や表現力を伸ばしていきたいと考えているんですよね。

もちろん今回のリストは「絶対読まなければいけない」わけではなく、あくまで参考としてゆるく取り入れてほしい感じです。子どもによって好みやレベルも違いますから、それぞれのペースや関心に合わせて選んでみてくださいね。

1. 運転者 喜多川 泰(Discover21)

運は積立貯金のようなものだ。運はコントロールできる。

ややスピリチュアルな内容になる不思議な小説ですが、読んだあとは不思議とやる気に満ち溢れる本です。

すぐにイライラしてしまうとある営業マンの男性が、不思議な運転手との出会いにより、自分の半生を振り返りながら、自分の人生の自らの行動で変化させていく、、、という物語なんですが。。

おそらく社会人向けのマインドチェンジ本として出版されたのでしょうが、これぞ中学生に読んでもらいたい1冊だと私は個人的に思います

自分がなぜここにあるのか?何のために生きていくのか?でも、どうやって?

自我のアイデンティティーに目覚める思春期の人たちにこそ読んでほしい名作ですっ!

2. 『夢をかなえるゾウ』 水野敬也(文響社)

自己啓発本なんてまだ小中学生には早いんじゃないの?と思われるかもしれません

でもわたしは早いどころか、小中学生こそ自己啓発本を読むベストタイミングだと思うのです

特に受験をする子どもの場合、最もメンタルの成長が求められる時期でもあります

親の言うことはなかなか聞いてくれないこの時期、読書から刺激をもらってくれるのであれば願ったりかなったりですよね

かといって、「7つの習慣」なんかは難しいし少し当てつけがましいので、子どもはすぐそれを見透かしてしまうんですよね。。

変わりたい主人公が何故か関西弁の神様ガネーシャと同棲することになり、その中で様々な本質に気づいていく…というプロットなんですが、これがめちゃくちゃおもしろい!

水野敬也さんの著書の素晴らしいところは、引き込まれるほど面白い物語の中に、最後に大谷翔平ばりの165km/hのストレートをど真ん中に投げ込んでくるところなんですよね

3. 岩波少年文庫シリーズ(岩波書店)

岩波少年文庫は幅広いクラシック作品を扱っていて、児童文学の名作がたくさん収録されています。

たとえば『アルプスの少女ハイジ』や『ナルニア国ものがたり』など、中学生でもまだまだ楽しく読める作品がありますよね。

昔ながらの翻訳ものも多いんですけど、表現がちょっと難しい部分もあるので、そのぶん語彙力や理解力が高まるんですよ。

この中では特にミヒャエル・エンデの「モモ」かベルヌの「海底2万マイル」がおすすめです

4. 『バッテリー』 あさのあつこ(角川文庫)

「ピッチャーとキャッチャーの“バッテリー”という関係性」を軸に、中学生たちの友情や葛藤をリアルに描いた青春小説です。

一時期は入試問題の題材にも良くなりました。

野球がテーマではありますが、人間関係や自分の才能への悩みなど、“思春期ならでは”の気持ちが丁寧に描かれているので、スポーツをやらない子でも共感しやすいと思います。

登場人物の感情の機微をしっかり読み解いていくことで、読解力だけでなく、物事を客観的に見る目も磨かれます。

ちなみに著者のあさのあつこさん、青山学院大学文学部卒業後に小学校の先生もやられてたんですよね

道理で小学生の心の機微を描くのが上手だなぁなどと思いました!

5. 『キノの旅』 時雨沢恵一(電撃文庫)

一見ライトノベルっぽいんですけど、世界観が独特で、哲学的な問いが多い作品です

一時期TVアニメとしても放送されていましたよね

主人公のキノが相棒のエルメス(しゃべるバイク)と旅をしながら、いろんな国や人との出会いを通じて物事の本質を考えさせられるストーリー。

話が短編構成なので、集中力に自信がない中学生でも読みやすいんじゃないでしょうか。

回によって重いテーマや陰鬱なテーマなものがありますが、中学生くらいならそれを上手く昇華できると思いますし、むしろそういうテーマに出会うべき年齢かもしれません

6. 人類が生まれるための12の偶然 眞 淳平(岩波ジュニア新書)

これ、めちゃくちゃ面白いです。大人も読んでほしい名作です。

私たちが当たり前のように住んでいるこの地球と生物がどのようにして誕生したのか?

それは奇跡という言葉ですら足りない、神の存在を信じるしかないほどの偶然が重なり合った事象であることを気づかせてくれます

よく例えて言われることとして、宇宙に地球ができて人類が誕生する可能性は、太平洋にロレックスの部品をすべて分解して投げ入れたら、潮の流れで偶然それらの部品が自動的に組み合わさってまたロレックスができたくらいの偶然と言われますが、それがよく理解できる本です

木星スゲー!隕石スゲー!ってなること間違いありません

7. 『君たちはどう生きるか』 吉野源三郎(岩波文庫/マガジンハウス版もあり)

一時期マンガ版がベストセラーになって、中学生が手に取りやすくなった作品ですよね。

宮崎駿監督により、ジブリ映画としても公開されました。

これは自分の生き方や社会との関わり方について深く考えさせられる内容です。

主人公のコペル君が日々の出来事から得る学びは、現代の中学生にとっても十分共感できる部分があると思います。

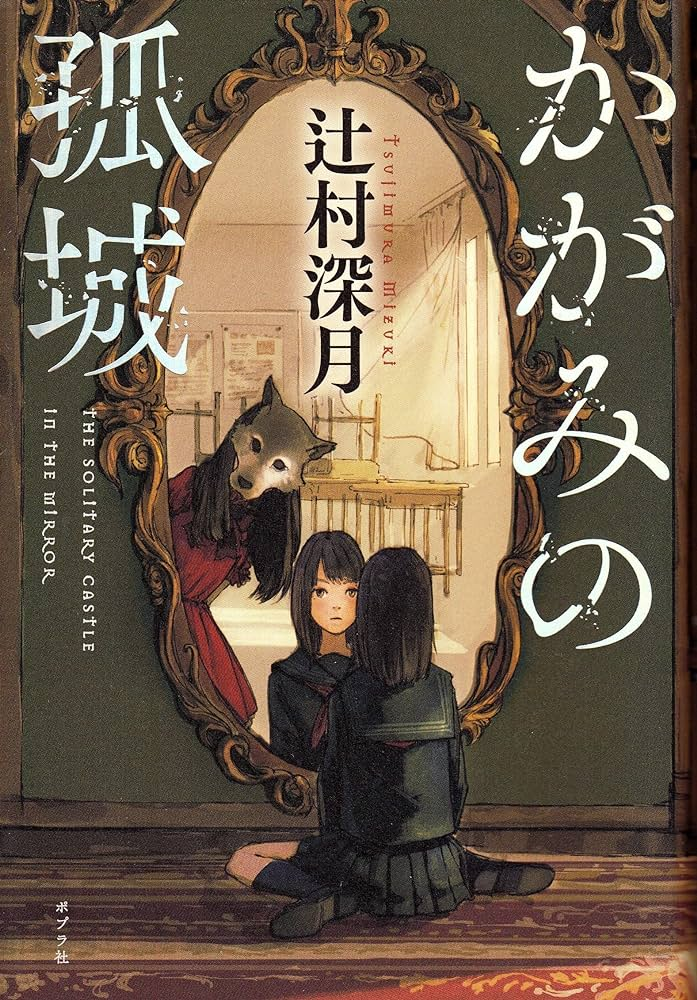

8. 『モモ』 ミヒャエル・エンデ(岩波少年文庫)

『はてしない物語』の作者エンデによる名作ファンタジーで、「時間」をテーマにした寓話的な作品です。

中学生になると時間管理や予定など、何かと忙しくなりますよね。

この作品ではそんな“時間の価値”を見つめ直すきっかけになるんじゃないでしょうか。

物語自体はファンタジーですが、時間泥棒に奪われる時間や、主人公モモの純粋さなど、読めば読むほど深いメッセージがあります。

9. 『流星ワゴン』 重松清(講談社文庫)

家族の問題や人間関係がテーマの小説です。

中学生には少し大人びた内容かもしれないんですけど、重松清作品の温かみのある語り口は若い読者にも伝わると思います。

家庭や学校での悩み、人間同士のすれ違いなどがリアルに描かれていて、主人公と一緒にいろいろ考えながら読み進めると、自然と読解力も上がります。

10. 『桐島、部活やめるってよ』 朝井リョウ(集英社文庫)

こちらは高校生が主人公の青春小説ですが、中学生のうちから読んでおくと、高校生活をイメージしやすくなるかもしれませんよね。

物語は野球部のエース・桐島が突然部活を辞めたことで、まわりの生徒たちの人間関係や価値観が大きく揺れ動く様子を、それぞれの視点から描いています。

誰が主人公か明確に定められているわけではなく、群像劇の形になっているのが特徴ですよね。

複数の視点を追うことで「物事にはいろんな見方がある」ことを実感しやすいですし、自分の立場を客観視する練習になると思います。

\この記事が気になった保護者さまへ/

オンライン個別指導塾 Cheers! で

無料体験授業 を受けませんか?

- ビジネスオーナー歴28年・元よしもとNSC芸人

塾長かつ師匠が直接伴走 - 平均36点アップの定期テスト対策/教科書準拠の学習

- Zoom+Slackで「質問→即回答」課題も即日添削

✅ 13,500円/週2回・19,500円/週3回(税抜)の圧倒的低料金

✅ 小5〜中3なら学年・不登校状況を問いません

※体験後の営業電話は一切ありませんので安心してお試しください

読書をすると得られるメリット

読書を通じて育まれる、お子様の確かな学力

1. 語彙力・表現力が豊かになります

読書をすることで、新しい言葉や普段使わないような表現に自然と出会い、お子様のボキャブラリーはぐんと豊かになりますよね。優れた文章にたくさん触れることで、文章の組み立て方や構成も無意識に学べるので、学校の作文や感想文、さらには受験で必要になる小論文を書くときにも、その力は間違いなく活きてくるんですよ。

2. 思考力や想像力がぐんと伸びます

物語の世界に入り込んで、「この登場人物は、なぜこんな行動をしたんだろう?」と考えること、ありますよね。実はこの過程こそが、物事の背景を読み解き、筋道を立てて考える「思考力」そのものを鍛えてくれるんです。文字だけの情報から情景を思い浮かべる作業は、豊かな想像力を育む、何よりのトレーニングになります。

3. 学習に必要な「集中力」が鍛えられます

スマートフォンやゲームとは違い、本を読み進めるには、ある程度じっくりと集中することが求められますよね。一見すると地味な作業のようですが、この静かな時間こそが、学習の土台となる「集中力」を養う絶好の機会なんです。落ち着いて机に向かう力は、読書を通して自然と身についていくものですよ。

4. 心を休ませる時間にもなります

多感な時期のお子様たちは、学校での勉強や人間関係で、知らず知らずのうちにストレスを抱えていることもありますよね。そんな時、本の世界に没頭する時間は、現実の悩みから少し離れて気持ちをリセットする大切な役割を果たしてくれます。読書は、お子様にとっての貴重なクールダウンの時間にもなるんですよね。

読書を習慣にするためのコツ

とはいえ、なかなか読書が習慣にならない…というお子様もいらっしゃいますよね。そんな時は、少しだけ環境を整えてあげることで、本へのハードルがぐっと下がることがあります。ご家庭で試せる簡単な方法をいくつかご紹介しますね。

1. まずは「寝る前の5分」からで大丈夫です

いきなり「毎日30分読みなさい」と言っても、なかなか続かないものですよね。まずは「1日1ページだけ」とか、「寝る前の5分だけ読んでみようか」といった、本当に小さな目標からスタートするのが長続きのコツです。本を開くこと自体が当たり前になれば、お子様は自然と読む時間を延ばしていくものですよ。

2. 「形から入る」のも大切なことです

大人でも、お気に入りの道具を使うと気分が上がるものですよね。お子様と一緒におしゃれなブックカバーを選んだり、好きなキャラクターのしおりを用意したりするだけで、「本を読んでみようかな」という気持ちになることがあります。読書そのものを楽しいイベントにしてあげるのも、とても良い方法なんです。

3. 簡単な感想メモが、思考力を育てます

読んだ本について、一行でもいいので感想をノートに書き残しておくことをおすすめしています。「面白かった」「悲しかった」だけでも十分です。自分の感じたことを言葉にする練習になりますし、後から読み返したときに「自分はこんなことを考えていたんだ」とお子様自身の成長の記録にもなりますよね。

4. ぜひ、本の内容について話してみてください

お子様が本を読み終えたら、「どんなお話だった?」「誰が一番好きだった?」と、ぜひご家族で話す時間を作ってみてください。同じ本を読んで感想を伝え合うと、「自分とは違う見方があるんだ!」という発見があり、物語をより深く楽しめます。コミュニケーションのきっかけとしても、とても素敵ですよね。

まとめ

今回は「中学生から挑戦できる人気の読書リスト10選!」ということで、読解力UPにも役立つ本をいろいろご紹介しました。

どれも作品の雰囲気がそれぞれ違いますし、文学からファンタジー、自己啓発っぽいものまで揃えています。

中学生って、学校の勉強だけじゃなく人間関係や部活動など、何かと大変ですよね。

それだけに、読書が“心の支え”になったり、新しい知識を得るための最高のツールになったりする可能性が大いにあります。

このブログを読んで、「これ、ちょっと面白そうかも」と思うものが一つでもあれば、ぜひお子さんに勧めたり、親子で一緒に読んでみたりしてみてください。

読み終わった後に一言でも感想をシェアし合うと、より記憶に残りやすくなるのでおすすめですよね。

実際、わたしもよく娘と読んだ本について話すんですけど、「そのシーンの登場人物、どう思った?」とか「こんな表現、面白いよね」って盛り上がります。

そうやって一緒に読書体験を共有すること自体が、子どもの心に安心感を与えるきっかけになったりするんですよね。

読書は学校の教科書だけじゃ得られない学びが詰まっています。

成績アップにもつながりますし、自己肯定感を高める要素にもなると思います。

次回もまた、おすすめの学習法や気になる教育情報をシェアしていくので、ぜひチェックしてみてくださいね。

記事を最後まで読んでいただきありがとうございました

「うちの子、このままで大丈夫?」と思ったら…

お子様のやる気が出ない、成績が伸びない…その原因は「勉強のやり方」ではなく「自己肯定感」にあるかもしれません。

私たちCheers!は、単に勉強を教えるだけでなく、お子様の「心のエンジン」をかける専門家です。

まずはLINEで、お子様の自己肯定感を高める声がけを勉強してみませんか?

\LINE友だち追加で無料プレゼント/ 🎁

「声かけ一つで変わる!自己肯定感を高める魔法の言葉10選」 (PDF) 🎁

無理な勧誘は一切ありません。

「とりあえず情報だけ」でも大歓迎です。

以下のボタンからお友だち追加してください